PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE DES AGENTS TERRITORIAUX : LA TRANSPOSITION LÉGISLATIVE (ENFIN) SUR LES RAILS

La proposition de loi déposée récemment par la sénatrice Isabelle Florennes ouvre enfin la voie à la transposition législative de l’accord collectif national du 11 juillet 2023 sur la protection sociale complémentaire (PSC) des agents territoriaux. Conformément aux propos qu’il a tenus lors des vœux du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), le 8 janvier dernier, le ministre de l’Action publique, de la Fonction publique et de la Simplification, Laurent Marcangeli, apportera son appui au texte. France urbaine, qui a œuvré à sa co-rédaction, vous en propose un premier décryptage.

Des engagements de transposition bousculés par le contexte national

Un an et demi après sa signature, l’accord collectif national relatif à la protection sociale complémentaire (PSC) des agents territoriaux, dans lequel France urbaine a joué un rôle de premier plan, attendait sa transposition.

En effet, deux points majeurs de cet accord sur le volet « prévoyance » touchent à des dispositions législatives issues de l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 : il s’agit de la généralisation des contrats collectifs à adhésion obligatoire et du fait de porter la participation minimale de l’employeur à 50 % du montant de la cotisation contre 20 % d’un montant de référence en l’état du droit.

Même si l’attente de cette transposition n’a pas fait obstacle à des démarches d’anticipation de la mise en œuvre de l’accord dans lesquelles plusieurs employeurs territoriaux – notamment membres de France urbaine – et centres de gestion se sont engagés de façon volontariste, seule une transposition normative donnera toute sa force juridique à l’accord et au résultat d’une démarche inédite de dialogue social.

Ainsi, successivement, les ministres Stanislas Guerini puis Guillaume Kasbarian s’étaient engagés à une telle transposition : le premier dans le cadre de son projet de loi sur la fonction publique, stoppé net par la dissolution de l’Assemblée nationale en juin dernier ; le second en annonçant, lors du dernier Congrès des maires, sa volonté de soutenir une proposition de loi en ce sens.

Cependant, l’instabilité institutionnelle et gouvernementale ont eu raison à chaque fois de ces engagements exprimés.

Un texte déposé au Sénat avec le soutien du Gouvernement

Le 8 janvier dernier, s’exprimant dans le cadre des vœux du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), le nouveau ministre de l’Action publique, de la Fonction publique et de la Simplification, Laurent Marcangeli, s’est montré encore plus précis, faisant part de sa « détermination » à « aller le plus vite possible », regrettant « le retard qui s’est malheureusement accumulé sur ce dossier » et s’engageant à « rencontrer prochainement le président du Sénat, Gérard Larcher, pour envisager la possibilité de porter une proposition de loi » transposant les points essentiels de l’accord.

Comme l’indiquait Emmanuelle Rousset, conseillère déléguée de Rennes, vice-présidente de Rennes Métropole, co-présidente de la commission Fonction publique territoriale de France urbaine et pilote de la négociation de l’accord, dans une interview au média AEF Info publiée le même jour, « les signataires de l’accord ont travaillé à la rédaction d’une proposition de loi ».

Celle-ci, co-rédigée par France urbaine et la Fédération nationale des centres de gestion (FNCDG), a été validée par les organisations syndicales signataires. Puis, forte de l’engagement du ministre à soutenir le texte, elle a fait l’objet d’ajustements convenus en bonne intelligence avec la direction générale des collectivités locales (DGCL).

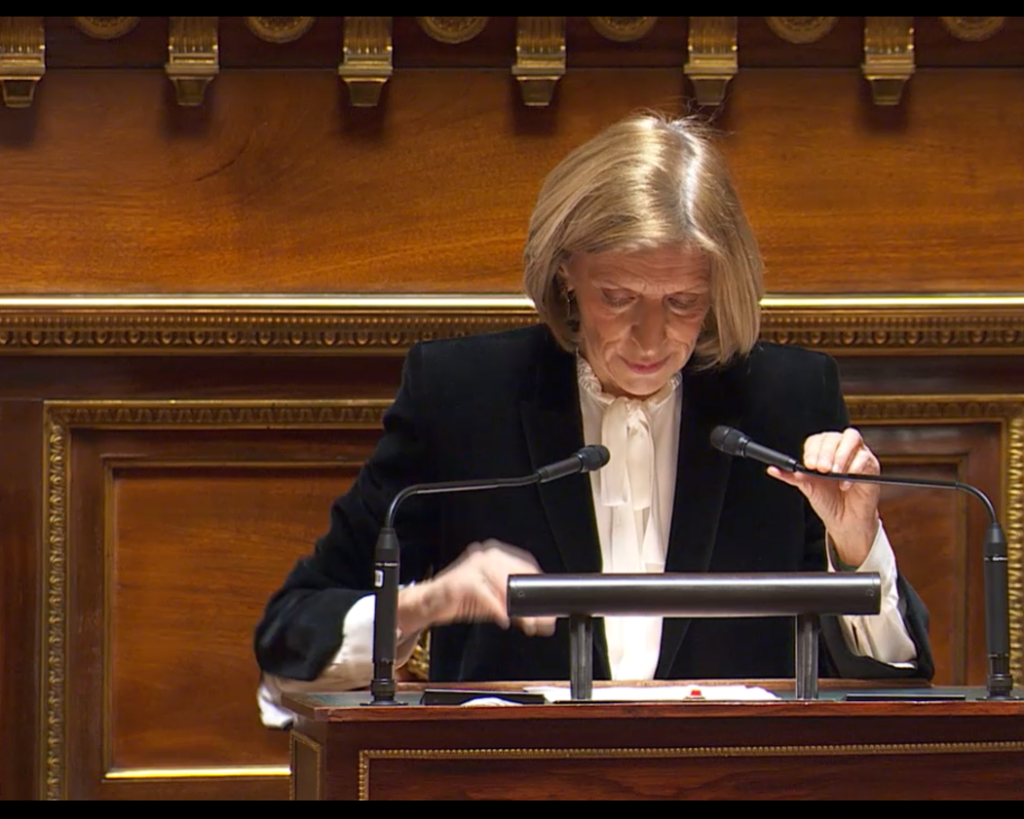

Elle a été déposée le 3 février dernier par la sénatrice Isabelle Florennes (Union centriste – Hauts-de-Seine) qui a rencontré le ministre Laurent Marcangeli le 13 février. Lors de cette rencontre, le ministre a confirmé son soutien au texte déposé.

D’après nos informations, à confirmer à l’occasion de la fixation à venir des ordres du jour des débats, serait visé un examen par les deux chambres au cours du printemps.

Une transposition des points-clés sur la prévoyance, accompagnée de dispositions de sécurisation juridique

Sur le fond, le texte lui-même vient logiquement consacrer les deux principaux points de l’accord qui relèvent de la loi, à savoir :

- la généralisation des contrats collectifs à adhésion obligatoire s’agissant de la couverture des risques en matière de prévoyance dans la fonction publique territoriale au moyen, d’une part, d’une réécriture complète de l’article L. 827-4 du code général de la fonction publique (article 1er) et, d’autre part, de l’ajout exprès du caractère systématiquement obligatoire des contrats collectifs en matière de prévoyance à l’article L. 827-6 (article 2).

- l’expression de la participation minimale de l’employeur à 50 % du montant de la cotisation ou prime individuelle (article 3).

C’est bien en revanche la révision subséquente du décret n° 2022-581 du 20 avril 2022 – et non la loi – qui viendra préciser que ces nouvelles obligations correspondent à la couverture a minima par le contrat des risques d’incapacité et d’invalidité et à un maintien de la rémunération nette globale de l’agent à hauteur de 90 % au moins, comme le prévoit l’accord de 2023.

L’article 2 vient par ailleurs confirmer qu’un accord collectif local peut prévoir l’adhésion obligatoire pour des niveaux de garanties supérieures à celles déterminées par les textes en vigueur mais aussi que l’accord collectif peut prévoir que le contrat conclu comporte des garanties optionnelles que l’agent peut souscrire librement, à titre individuel.

Il renvoie par ailleurs à un décret la détermination des cas de dispense d’adhésion à un contrat collectif à adhésion obligatoire ainsi que les facultés de dispense pouvant résulter, le cas échéant, de la conclusion d’un accord collectif local, au terme du dialogue social.

Au-delà de ces points fondamentaux, le texte vise à lever deux sources d’insécurité juridique et financière qui ont pu être constatées :

- une désignation claire de l’assureur « tenant du risque » en cas de succession de contrats et en présence de suites d’une pathologie contractée avant l’adhésion au nouveau contrat par l’agent. Dans ce cas, le texte propose clairement d’interdire tout refus de prise en charge par le nouvel assureur, ce qui sera de nature à éviter des contentieux assez fréquents sur ce point (article 4) ;

- la détermination d’un régime adapté aux agents en arrêt de travail au moment de la mise en place d’un premier contrat à adhésion obligatoire. En effet, pour ces agents, la souscription du nouveau contrat peut se révéler peu avantageuse car leur situation les conduirait à s’acquitter d’une cotisation sans bénéficier des prestations. Sans pour autant créer de rupture d’égalité en les privant de la possibilité, s’ils le souhaitent, d’adhérer au contrat collectif mis en place, le texte propose de leur faire bénéficier d’une faculté de dispense leur permettant, s’ils sont titulaires d’un contrat individuel labellisé, de continuer à l’être selon le même régime de participation financière de l’employeur que celui dont bénéficient les agents adhérents au contrat collectif conclu par la collectivité. Ce régime dérogatoire prendrait fin au terme de la pathologie à l’origine de leur arrêt de travail et à leur reprise d’activité pour une durée consécutive minimale de 30 jours. A cette échéance, ils seraient soumis, comme les autres agents, à l’obligation d’adhérer au contrat collectif (article 5).

Ce régime adapté impliquera marginalement de faire coexister un traitement selon deux régimes sociaux et fiscaux distincts mais aura l’avantage d’éviter toute remise en cause, en cas de contrôle par l’URSSAF ou les services fiscaux, du caractère obligatoire du contrat conclu par l’employeur et du régime social et fiscal correspondant, ce qui avait été à l’origine de nombreux redressements et contentieux dans le secteur privé au moment de la mise en place des premiers contrats d’entreprise à adhésion obligatoire.

Une échéance maximale de mise en conformité en 2027

Le texte propose deux régimes d’entrée en vigueur différenciés selon les articles du texte.

En effet, afin que les dispositions de sécurisation juridique (articles 4 et 5) bénéficient aux employeurs qui anticipent dès à présent les termes de l’accord du 11 juillet 2023, il apparaît logique, par équité, qu’elles soient d’effet immédiat.

En ce qui concerne les points fondamentaux de l’accord (articles 1er à 3), le texte confirme l’échéance du 1er janvier 2027, qui était au cœur de l’accord du 11 juillet 2023.

Cependant, conformément aux intentions des signataires de l’accord qui voyaient dans cette date non pas le point de départ de la mise en conformité mais son échéance maximale, un décret prévoira les conditions dans lesquelles cette entrée en vigueur interviendra « au plus tard » à cette date.

Par ailleurs, s’inspirant notamment de la rédaction qui avait présidé à l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021, le texte précise le sort à réserver aux contrats collectifs en cours à date selon que leur échéance prévue intervienne avant ou après le 1er janvier 2027. Si elle est postérieure, la collectivité devra mettre son dispositif en conformité au 1er janvier 2027. Si elle est antérieure, le nouveau contrat prenant le relais devra être conforme, sans délai, même avant 2027.

Dans son exposé des motifs, le texte fait état du souci de « laisser aux acteurs (employeurs et organisations syndicales) un délai réaliste [NDLR : au travers de l’échéance du 1er janvier 2027] de négociation des accords collectifs locaux et de mise en place des nouveaux contrats collectifs » et de « permettre aux opérateurs économiques (assureurs et assistances à maîtrise d’ouvrage) de se structurer et de se préparer à répondre à la forte demande qui sera exprimée par les collectivités et d’éviter ainsi toute « embolie » du marché qui mettrait en difficulté les acteurs ou pourrait conduire à des effets « prix » indésirables du fait d’un défaut de concurrence ou d’une préparation insuffisante des appels d’offres ». Cependant, compte tenue des retards très importants pris dans la transposition depuis la conclusion de l’accord – bien sûr indépendamment de la volonté de ses signataires – il ne saurait être exclu que ce délai suscite quelques débats lors de l’examen de la proposition.

Des décrets à suivre, dans la foulée de la loi

Ce texte de loi demeure – au risque de tenir un propos tautologique – le véhicule de transposition législative de l’accord du 11 juillet 2023. Par conséquent, on ne saurait lui prêter l’ambition de transposer la totalité de l’accord ou lui faire le grief de ne pas le faire, lequel accord, s’agissant des points restants, relève le plus souvent du champ réglementaire voire, parfois, du domaine conventionnel.

Tel est le cas, comme indiqué précédemment, de l’actualisation des garanties minimales qui relèvera d’une révision du décret n° 2022-581 du 20 avril 2022 ou encore des points de l’accord impliquant une profonde actualisation du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011. On rappellera que cette dernière mise à jour aurait dans tous les cas été a minima rendue nécessaire par l’ordonnance de 2021, ne serait-ce que pour confirmer que les contrats collectifs relèvent tous désormais clairement, compte tenu de leurs nouvelles caractéristiques et en particulier du caractère obligatoire de la participation de l’employeur (que l’adhésion soit facultative ou obligatoire), du code la commande publique – ce qui constituera du reste un point d’attention pour les employeurs / acheteurs publics, comme la FAQ commune des employeurs et syndicats le pointe déjà (cf. réponse à la question 21).

Les textes à prendre à cet égard sont identifiés de longue date, dans le cadre d’un travail engagé depuis plus d’un an entre la DGCL et les signataires de l’accord, et il est permis de s’en remettre à la détermination du ministre qui compte, selon nos informations, prendre les textes réglementaires précités ou d’application dans la foulée de loi.

Tout ceci sans préjuger par définition de l’issue d’un examen parlementaire qui n’a pas encore débuté mais qui laisse toutefois entrevoir enfin une perspective de transposition plus que jamais attendue…